…ma di cibo straziami: Marco Ferreri

di Roberto Curti

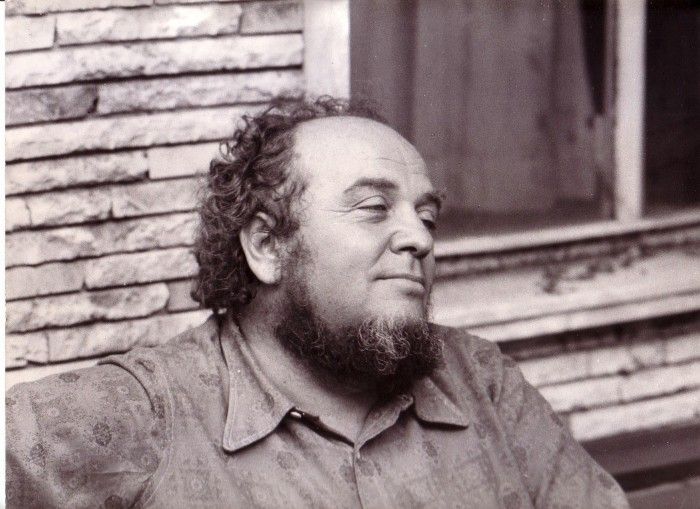

Quando all’incirca a metà degli anni ’90, in occasione di una bellissima retrospettiva a lui dedicata da Rai Tre, l’intervistatore (Vieri Razzini) gli domandò quali fossero i suoi gusti, intendendo quelli musicali, cinefili o letterari, Marco Ferreri – pacioso, sorridente, con quell’aria trasandata da vecchio saggio intento a ridere del mondo accarezzandosi il barbone, una risata malcelata che trapelava da quegli occhi vivi, azzurrissimi – rispose: le patate, la pastasciutta, le sardine. Una replica spiazzante e paradossale, come spiazzante e paradossale è il cinema di Ferreri. E come quei cibi semplici, elementari, primari, ma declinabili in infinite varianti, le sue opere partono da spunti esili se non minimali, ma offrono una densità feconda di spunti e riflessioni.

Dacia Maraini era solita rimarcarne la voracità: e se Ferreri era ingordo di storie da raccontare quanto lo era a tavola, in una poetica che ruota attorno all’impossibilità di saziare il desiderio il cibo è un momento irrinunciabile. Soprattutto in quanto simbolo, strumento immediato per giungere a ciò che al regista interessa esprimere, talvolta in maniera esplicita (guarnendo un elaborato piatto con uova sode, in La grande abbuffata, Ugo Tognazzi spiega: «le metto sul paté, perché per i giudei sono il simbolo della morte», mentre Philippe Noiret muore mangiando un enorme budino a forma di seni femminili), talaltra evocativa (la roulotte dipinta come una fetta d’anguria dove si rifugiano i protagonisti di La casa del sorriso).

L’atto del mangiare diventa un gesto di vita (due donne che si dividono un grappolo d’uva nel finale di Ciao Maschio) o di morte. A tavola si si parla di filosofia, ci si interroga sui misteri dell’esistenza e della sessualità, come in Il banchetto di Platone, film televisivo del 1992 tratto dal Simposio; o ci si annulla cercando l’oblio. E un altro banchetto, quello di Gargantua e Pantagruel, è il fulcro dell’altro film tv girato in Francia, Faictz ce que vouldras (1995), a proposito del quale il regista raccontava: «Il mio film è un lavoro su come si mangiava una volta e come si mangia adesso, sulla nostra sazietà».

Parlando di Ferreri non si può prescindere da La grande abbuffata, uno dei grandi film mortuari degli anni ’70, assoluto ed estremo nella rappresentazione del declino della società borghese: se in Il fascino discreto della borghesia di Buñuel i protagonisti continuano a darsi appuntamenti per pranzi e cene senza mai riuscire a consumare un pasto, qui al contrario il desiderio mai sazio di possesso e riempimento è sollecitato all’eccesso.

«Se non mangi, non puoi morire» dice Ugo Tognazzi in una scena; e ancora, mentre imbocca Michel Piccoli, dolorante e con il ventre gonfio fin quasi a scoppiare, con cucchiaiate di una colossale purea: «Immagina di essere un bambino di Bombay». In La grande abbuffata il cibo, come scriverà Tognazzi in L’abbuffone. Storie da ridere e ricette da morire, «entrava nelle interpretazioni di noi attori, così come le nostre interpretazioni erano strettamente legate al cibo, se non addirittura determinate da esso».

Sempre l’attore: «Un legame tra me e Ferreri attorno al cibo c’è stato fino a che per lui non è diventato un problema […]. Credo che abbia avuto conclusione con La grande abbuffata, della quale io credo di essere stato l’ispiratore come persona, certo come suggestione, perché la mia passione per la cucina si concretizza normalmente con un gruppo di amici a casa. E io ho questa fissazione, per cui sto indaffarato e sudato in cucina tra i fornelli e finisco per portare a tavola troppe cose, troppo abbondanti, perfino troppo condite. E ho questa volontà di far mangiare, far partecipare. E lui […] venendo a casa e mangiando, più di una volta diceva: “Ci stiamo suicidando!”».

I quattro mangiatori di La grande abbuffata esprimono la nausea del consumo con un appetito vorace quanto artificioso: la ricercatezza delle portate non può nascondere il senso diffuso di vuoto e di sperpero. Il baratro consumistico incombe, ma il regista sceglie di chiudere il film con un’immagine ambigua, tra carcasse animali abbandonate in giardino e cani ululanti: la sopravvivenza, come spesso in Ferreri, spetta alla donna (Andréa Ferreol), mentre la fame atavica del terzo mondo è alle porte.

La rigida scansione delle giornate nella villa parigina dove si svolge il film, organizzate attorno a momenti conviviali a base di ghiottonerie sempre più barocche, anticipa Salò o le 120 giornate di Sodoma. E l’enunciazione dei cibi – le varietà di leccornie scaricate dal furgone del pizzicagnolo, o la complessa ricetta di un paté ai tre fegati (oca, anatra, pollo) letta con emozione da Tognazzi, a cui quel paté sarà fatale – fa parte di un rito preparatorio, ulteriore punto di contatto con la ritualità sadiana.

L’uomo ferreriano cerca nel cibo solo l’appagamento delle proprie frustrazioni. In Dillinger è morto (1969) la preparazione e consumazione di una solitaria cena notturna segna la cadenza della prima parte: insoddisfatto della poco invitante cena fredda lasciatagli dalla mogliettina (Anita Pallenberg), e in preda a una sottile irrequietudine, l’ingegnere Glauco (Michel Piccoli) «muta il desiderio in gastronomia», come scrive Tullio Masoni: sfoglia Il cucchiaio d’argento e si mette ai fornelli – la cucina è quella di casa Tognazzi, che Ferreri utilizzò come set assieme all’appartamento di Mario Schifano – per un sibaritico banchetto concluso con un’anguria e un barattolo di miele condivisi con la cameriera (Annie Girardot) in un deludente gioco erotico. Ma tra un manicaretto e l’altro, l’uomo ripulisce e lucida la vecchia pistola rinvenuta in fondo a un ripostiglio, che, opportunamente lubrificata (con olio extravergine d’oliva, quasi fosse una delicata pietanza) e ridipinta di color rosso a pois, servirà per sparare alla consorte.

Dillinger è morto è un film-prigione, fatto di spiragli e illusorie vie di fuga – una lauta cena, un filmino amatoriale, un’avventura erotica, una pistola carica – che preludono a un’evasione (l’uomo si imbarcherà poi come cuoco su un cargo diretto a Tahiti) frustrata dall’ultima inquadratura, un pacchiano e fasullo sole al tramonto. Ferreri imprime su pellicola la crisi dell’uomo contemporaneo nell’immediato dopo-’68, i riti insensati di un’esistenza dominata da feticci e oggetti di consumo intercambiabili (i proiettili di un’arma posti su un piatto come manicaretti, la pistola “stappata” come se fosse una bottiglia di spumante). Un tema che ritornerà più volte nel suo cinema, a partire da Il seme dell’uomo (1969), che inizia tra l’opulenza degli scaffali di un autogrill e in cui il protagonista – in un mondo travolto da una catastrofe apocalittica – raccoglie in un improvvisato museo a futura memoria i reperti della civiltà dei consumi, tra cui una forma di parmigiano e un frigorifero Ignis, altro simbolo di ricchezza sognata (per acquistarne uno, la giovane immigrata Monica Vitti si prostituirà nell’episodio di Le coppie diretto l’anno successivo da Monicelli); e in una scena appare beffardo in cielo un gigantesco dirigibile a forma di bottiglia di Pepsi Cola.

Non stupisce che tra i temi ricorrenti del cinema di Ferreri vi sia l’antropofagia, spesso in chiave grottesca (le diapositive del “missionario”, cui dà il volto lo stesso cineasta, che finisce vittima dai cannibali, mostrate da Ugo Tognazzi all’inizio di La donna scimmia), simbolica (Il seme dell’uomo) e politica. In Come sono buoni i bianchi (1988) dove un’improbabile spedizione umanitaria arriva nel continente Nero per donare alle popolazioni locali farina, spaghetti e tonnellate di salsa di pomodoro e «propagandare la bontà dell’Occidente»: ma come si dice in un dialogo «la carità è una forma di sopruso: chi ha il cibo comanda su chi ha fame». Michele Placido e Marushka Detmers addentano voraci un pollo arrosto mentre accanto a loro giace il cadavere di un indigeno morto di fame, e alla fine verranno a loro volta mangiati in una cerimonia rituale, l’unico modo che il terzo mondo ha di controbattere allo strapotere del primo.

Sempre il cannibalismo è il punto d’arrivo del controverso La carne (1991), che all’epoca, complice la presenza di Francesca Dellera, si cercò di spacciare per un erotico quando in realtà è una delle commedie più nere e beffarde del regista. Che gioca sui limiti dell’attrice per un discorso che travalica i limiti dell’apologo (il divorziato in crisi Sergio Castellitto e l’amante si rinchiudono in una casa sul mare per un’esperienza solipsistica a base di cibo e sesso tantrico) per dire qualcosa, nella forma sgraziata che Ferreri amava utilizzare, sulla mercificazione del corpo femminile al cinema. Quello della Dellera viene denudato, adorato, infine trafitto, fatto a pezzi e rinchiuso nel frigorifero: come quelle derrate alimentari di cui Castellitto fa provvista al supermercato pregustando di isolarsi dal mondo con l’amante, in un rapporto claustrale ed esclusivo come quello dei quattro amici di La grande abbuffata.

Il cibo come arma di sopraffazione nel rapporto tra i sessi fa capolino in L’Harem (1967), pellicola in genere considerata minore, concepita come commedia grottesca e trasformata in corso d’opera in un dramma vero e proprio. La rivolta dei maschi (Gastone Moschin, Renato Salvatori, William Berger, Michel Le Royer) coinvolti dalla bella Carroll Baker nell’impossibile idea di un harem alla rovescia a servizio di una femmina indipendente, si sviluppa in un crescendo di sopraffazione che passa attraverso la riduzione della donna al suo ruolo tipico in una società maschilista, quello di casalinga: in un momento di sottile crudeltà i quattro la costringono a cucinare un piatto di bucatini, per poi deriderne l’abilità di cuoca («Il minimo che si richiede a una donna è che sappia cucinare…»).

Perennemente condannati all’impossibilità di allacciare un rapporto soddisfacente con l’altro sesso, i protagonisti di Ferreri mangiano spesso male, ingozzandosi alla bell’e meglio, e perdipiù da soli: in Una storia moderna – L’ape regina (1963) Ugo Tognazzi consuma i pasti nell’ufficio della sua concessionaria d’auto per sfuggire agli appetiti della moglie; e il meschino rappresentante di detersivi Jerry Calà, in Diario di un vizio (1993), accanto agli exploit erotici e alle piccole insignificanti disavventure quotidiane annota scrupolosamente i pasti irregolari e insalubri, tra colombe pasquali divorate voracemente nella solitudine della stanza di una misera pensione e l’occasionale pranzo a base di pesce in una trattoria sul mare che pare un rapido miraggio in una vita di espedienti. «Somiglia ai diari dei pittori del Quattrocento e del Cinquecento, che scrivevano solo della trippa che avevano mangiato e poi se ne andavano a dipingere madonne» dirà Ferreri. «Diari di vita materiale che proprio per questo finiscono per diventare profondamente spirituali».

Ferreri non è vissuto abbastanza per vedere la deriva internettiana del secolo che stiamo vivendo. Probabilmente sarebbe rimasto affascinato da quegli odierni «diari di un vizio» che sono i blog e i social network. E sì, forse ci avrebbe fatto un film, un apologo irridente dei suoi, da nemico qual era di ogni pensiero pigro: figuriamoci di quello che per esprimersi si riduce a cliccare sull’icona “mi piace”.

3 Commenti

I commenti sono chiusi.

Chi ha detto che internet non è fatto per le letture veloci quando s’incontra la condivisione di certi registi… Curti noi non ci conosciamo ma lei ha aggiunto alla Grande Abbuffata, l’Abbuffone, Dillinger, Ciao Maschio e altri ricordi una carrellata di citazioni delle quali andrò in cerca. Nei seni killer per il diabete di Noiret io ho trovato la “fragolamammella” dei futuristi. Non so se sia la citazione giusta, ma ci sta, la trovo coerente col ruolo della donna nel film.

ho sempre amato Ferreri , ed è con piacere e “ingordigia” che ho letto questo articolo….

Complimenti !!!

Condivido totalmente il pensiero finale …Ferreri ci avrebbe illuminato con un film dei suoi,

prendendosi beffa di noi e mostrandoci tutte le nostre debolezze .

Salve Roberto, articolo molto bello. la ringrazio. Ferreri é straordinario. Cerco da tempo il suo “Faictz ce que vouldras”: non é che lei ce l’ha per caso? la ringrazio