Un’insalata normanna per l’ispettore Michelin

di Fabrizio Scarpato

Babette ha appeso al muro un nuovo quadro. Ha chiamato un fotografo bravo, perché fotografasse un suo piatto. Me lo avesse chiesto, avrei detto anch’io l’insalata normanna. Non so, invece, se le avrei consigliato, come fotografa, quella ragazza con la treccia e il braccio tatuato. O forse sì, è una che sa scandagliare l’anima delle persone, figurarsi se non sa tirar fuori l’essenza di un piatto. Mi ha fatto piacere rivederla, anche perché adesso so che si chiama Nadine. E’ passato un po’ di tempo. E in qualche modo mi pesa, perché l’ho riempito disordinatamente, facendo a pugni con tutto. Anche Babette deve avere qualche problema con gli anni, perché al centro di quella bellissima foto ha fatto mettere due lancette, trasformando la sua insalata normanna in un orologio.

“E’ un po’ come dire che per la mia cucina il tempo non passa mai”. Ci deve avere pensato, e deve esserne assolutamente soddisfatta, perché ogni volta che passa sotto quella foto la guarda e sorride. Decine di volte al giorno: sospetto s’illuda che il tempo non passi tanto per la sua cucina, quanto piuttosto per lei. Françoise, invece, non aveva di questi problemi e quella sera mangiò con insolito trasporto. Sulle prime pensai fosse nervosa, poi, dopo un amplesso furibondo su un vecchio divano decapato, mi convinsi che in realtà fosse eccitata già a tavola, sovrastimando, come spesso mi accade, il mio sex appeal. Passai la notte nella sua casa con giardino, dall’altra parte del Mont-Joly, di fatto con la vista ormai totalmente verso mare. La mattina notai che c’erano mobili dappertutto, per lo più bianchi o chiari, nei toni tra il grigio e il tortora, spesso scorticati e ammassati in un angolo. Nella veranda c’era un piccolo laboratorio, pieno di barattoli, pennelli, bottiglie, ma soprattutto invaso da mucchi di ortensie lasciate lì a seccare. Ce n’erano diverse casse, ricolme; altri fiori erano sistemati in alcuni vasi sapientemente collocati qua e là, accanto alle finestre dai vetri quadrettati, tra libri e riviste, tra cuscini e oggetti in metallo, tipo lanterne o gabbie per uccelli. Tutto si confondeva in una tavolozza dai colori pastello, con una vaga sensazione di qualcosa di terminale, di un respiro che andava a morire: le ortensie che passavano dal lilla al beige, i tessuti dal cru al bianco sporco. Solo la luce del mattino dava vita a quella stanza, peraltro avvolta in un profumo dolciastro e persistente, al limite dell’ossessivo, anch’esso venato di tristezza. “Ti piace lo shabby chic?” disse lei, affacciandosi nuda alla veranda. Stavo per vomitare, la presi al volo e la scopai, quasi per disperazione.

Era bella Françoise, ma non andai più a casa sua. Solo una volta le portai una macchinata di ortensie, tutte quelle che avevo già tagliato e, già che c’ero, tutte quelle ancora da tagliare: una specie di distacco definitivo del cordone ombelicale. Lei fu molto contenta e mi scattò delle foto col cellulare: io detesto farmi fotografare, ma abbozzai. Eravamo parecchio diversi, noi due: ma non me ne fregava granché, anzi questa giusta distanza rafforzava il mio smodato e egoistico senso di libertà. Fino al giorno in cui una barca a vela, un giornale e un’insalata normanna, trasformata in orologio, non misero ordine nelle cose.

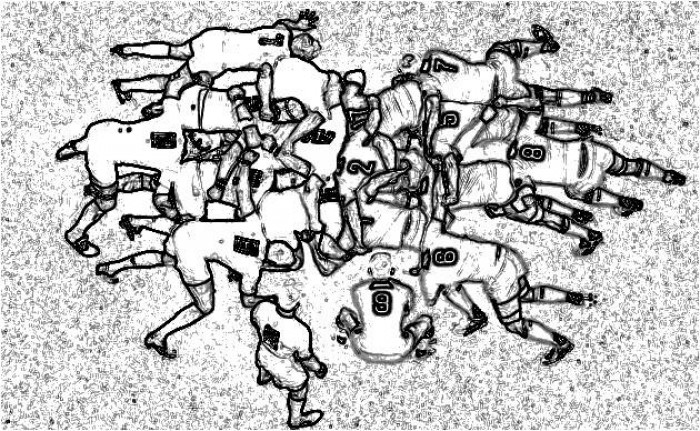

C’era un bel vento quella domenica mattina, quasi senza accorgermene mi trovai di fronte alla falesia bianca di Etretat. Riuscivo a tenere la bolina anche sotto costa, la marea era alta, quanto bastava per provare il gioco delle cruna dell’ago: passare dritto sotto l’arco di roccia della scogliera. Non fu di impedimento nemmeno il faraglione che ero costretto a lasciarmi mure a sinistra per poter vedere il passaggio di fronte alla prua. C’ero, ero lì, vedevo luce, ma all’ultimo istante esitai, non tanto per paura, quanto per una noia improvvisa, un imprevedibile sgomento. Non mi era mai successo. La strambata fu secca e fragorosa, puntai al largo, lasciandomi andare verso il mare aperto, e respirai, mentre lentamente il pilone dell’arco scorreva come un iceberg minaccioso alla mia destra. Risparmiai a me stesso ogni possibile domanda, confidando nel sollievo protettivo di un’insalata normanna con un bicchiere di calvados a un tavolo dello Chat qui Peche. Il senso di sconfitta spesso è molto confortevole: bastarono due pagine di giornale a rendere quella sottile sensazione una profonda, granitica certezza. Al primo boccone di moules e patate appresi che Sébastien Chabal si ritirava dall’attività agonistica, al secondo che la chef franco-argentina Mariana Burruchaga aveva conseguito la seconda stella Michelin nel suo ristorante di New York. Una prima foto raffigurava Chabal con evidenti fili di capelli bianchi nella criniera incolta, un’altra mostrava Mariana raggiante insieme a un uomo, che la didascalia definiva il suo compagno d’avventura. Nulla è per sempre, nemmeno il dolore. E mettersi continuamente alla prova può fare anche molto male.

Guardai l’orologio che girava sull’immagine dell’insalata. Le lancette scandivano i minuti. La mia insalata normanna era già finita. Nulla, d’altra parte, è più effimero di un piatto di insalata normanna preparata da Babette. Eppure quella stessa insalata era là appesa al muro, e per di più segnava il tempo che passa. Ma l’insalata era sempre lì, immutabile, cristallizzata: ciò che era stato si confondeva con ciò che sarebbe stato. Passato e futuro che si elidevano in un infinito presente. Vivere. Su quella constatazione era come se il tempo si fosse fermato, un attimo fuggente da cogliere in tutta la sua bellezza: perché lo potessi comprendere, perché lo potessi contemplare, perché lo potessi guardare, come si contemplano le cose preziose, come si guardano le persone cui si vuole bene. Anche solo per un attimo, che è come per sempre. Finché le lancette non si saranno definitivamente fermate.

Lentamente tornai alla Gendarmerie e d’istinto andai nella cella numero uno per portare via la gigantografia di Chabal, perché adesso non avevo più nessuno da affrontare con improbabili placcaggi, né mischie spontanee in cui ficcare la testa con rabbia. Non contribuì a recuperare serenità una canzoncina idiota e fuori luogo dei Daft Punk, alla quale per soprammercato si sovrappose la voce garrula di Routtier al telefono: “Amico mio, da uno a dieci quanto sei nella merda? Nove virgola nove” disse “ma ti resta quello zerouno per salvarti il culo, se dai retta al tuo amico Routtier” E tirò su col naso, questa volta con un rumore che ostentava un filo di sicumera, per non dire di sospirata rivincita.

Non è bello vedere gli occhi della donna con cui hai appena fatto l’amore trasformarsi in pozzi azzurri di cattiveria, così come le labbra che hai appena baciato schiumare una rabbia omicida che nemmeno lontanamente avevi intuito. Le dissi che sapevo tutto: delle ortensie raccolte in tutta la Normandia, essiccate e spacciate come droga, dell’effetto di accumulo dell’acido cianidrico che aveva portato a morte due ragazzi inconsapevoli, di quell’odore di mandorla che permeava la sua casa, dell’uso delle ortensie per finanziare e produrre Zyklon-B per conto di una stronzissima organizzazione nazista olandese, chissà con quali tremendi fini. Mi fece male lo sputo che mi tirò in faccia quando le dissi che le foto che mi aveva fatto, sperando di ricattarmi, se le poteva anche mettere in quel posto. La lasciai urlare le più atroci nefandezze, chiusa nella cella numero due: non volevo che, con la sola presenza, sporcasse di merda la numero uno. Consegnai le chiavi al mio successore. E affanculo anche lei.

La mattina come al solito mi alzo presto: dalla mia nuova casa sul Vieux Bassin mi piace guardare le barche che escono dal porto mentre bevo una tazzina di caffè, preparato con una scombinata caffettiera italiana. Babette ha preteso che andassi a lavorare allo Chat qui Peche: oddìo, lavorare è una parola grossa, ma pare che attiri il pubblico femminile. Mi ha detto che posso continuare a vestirmi di schifo, anzi che ho talento nel vestirmi di schifo, solo avrebbe preferito delle magliette un po’ colorate: gialle, arancioni, roba così. Un orologio che batte i minuti su un’insalata normanna, ogni giorno mi ricorda che a un’insalata e a un bicchiere di calvados, ne seguono sempre altri, altrettanto buoni, invariabilmente diversi, eppure imperscrutabilmente nuovi. Chabal mi guarda, ma non dice niente, riservando le parole per giorni peggiori. Nemmeno io ho qualcosa da dire: oggi non ho più spazio per coltivare crisantemi. Ieri è tornata Nadine, la fotografa. Mi ha fatto qualche scatto di nascosto: in alcuni rido, sereno. Dice che non mi aveva mai visto ridere.

2 Commenti

I commenti sono chiusi.

Francamente: bellissimo !!!

Un altro agguato, non ci si abitua, che pagina la terza…