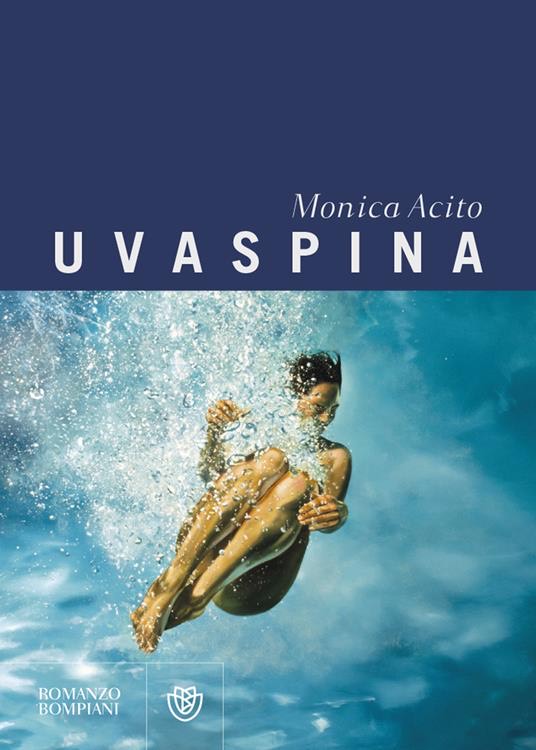

Il libro di Monica Acito: Uvaspina

di Alfonso Sarno

«Scrivere di Napoli è facile, difficile e pericoloso insieme. Io voglio sfuggire dal buonismo e dal cattivismo che si fa della città, voglio svolazzare come una falena sopra tutto questo, voglio provare a decostruire i cliché della letteratura meridionale e trovare nuovi modi per dire, per fare, per smontare, voglio capovolgere il bicchiere e versarci il mio liquido, il mio sangue, e in questo io sono fedele solo alla mia verità. Io voglio raccontare quello spaesamento che non smette di ossessionarmi e voglio farlo rimanendo vicina alle pozzanghere di Forcella». Così Monica Acito, giovane talentuosa scrittrice cresciuta in Cilento, tra le Gole del Calore e le strette, ripide strade di Felitto, il suggestivo borgo dove in estate ha presentato, ospite della rassegna letteraria “Cultura nel Parco del Cilento” organizzata da Elvira e Pierluigi Morena, “Uvaspina”, il suo romanzo d’esordio pubblicato da Bompiani. Crudo, forte, dolente e carnale, storia di una famiglia borghese di Chiaia disfunzionale con un padre assente e femminaro, una madre – Graziella la Spaiata – che ogni mercoledì sera inscena la sua morte per poi risorgere, assistita dai figli Minuccia e Carmine, soprannominato “Uvaspina” per «la voglia a forma di chicco d’uva ma pallida come una luna sotto l’occhio sinistro» e destinato proprio come il frutto ad «essere spremuto» per dare sollievo alle persone che ama.

Un libro che gronda distruttiva passione, animalesco attaccamento alla vita compendiato dalla descrizione di pranzi, cene, bicchieri di rosso vino che ne punteggiano le pagine, a testimonianza di quanto il cibo sia centrale nella cultura del popolo napoletano, medium tra la vita e la morte come ricorda l’antico proverbio «Quando si mangia si combatte con la morte». Piatti, legati alla tradizione napoletana come il baccalà ed il totano ripieno – d’obbligo il venerdì santo – i dolci di Scaturchio, l’astice blu della Figlia d’o Marenaro, i paccheri allo scorfano, la parmigiana di alici indorate e fritte da mangiare accompagnata da un bel pezzo di pane cafone alla maniera dei “fravecatori” cioè dei muratori, gli ziti alla genovese che pippiavano «per cinque ore sul fuoco a fiamma bassissima: il chilo di cipolle si era sfaldato, s’era mescolato al muscoletto di vitello ed era diventato una purea che aveva la stessa consistenza dei fichi d’India». Piatti che nel romanzo assumono il ruolo di filo conduttore, rimandano a momenti di vita vissuta che tornano inevitabilmente alla memoria come la pasta con i sassi che la mamma di Antonio, angelo dannato che sconvolge la vita della famiglia di Uvaspina metteva in tavola quando in casa non c’era manco una lira. Il giovane pescatore andava sulla spiaggia, raccoglieva i sassolini che sarebbero poi fatti saltare in padella con olio, aglio ed un ciuffo di prezzemolo, si aggiungeva poi la pasta scolata che «pigliava tutto il sapore del mare e non c’era nessuna differenza con lo spaghetto alle vongole».