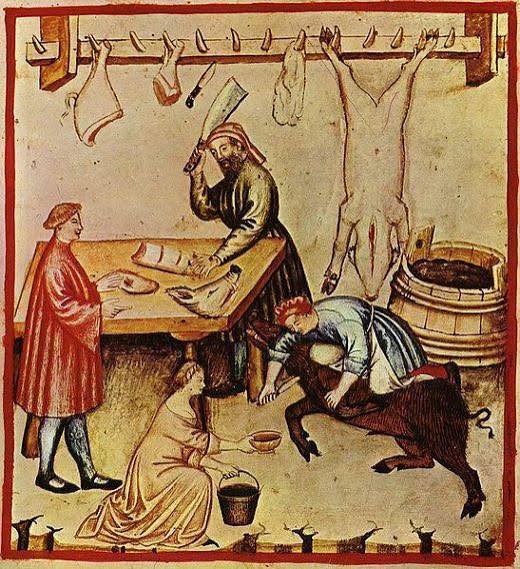

Il rito dell’ uccisione del maiale nelle campagne italiane

di Alfonso Sarno

«C’erano due riti per me fondamentali, che aspettavo ogni anno con trepidazione: la morte del maiale e la trebbiatura. Il mio secondo piccolo film, girato a sedici anni (e naturalmente a 16 mm), si chiamava La morte del maiale. Avevo filmato quegli strani uomini che arrivavano in bicicletta coi loro tabarri neri, e grandi borse da cui sbucavano dei coltellacci. Issarono tre pali creando una forca, poi entrarono nel porcile tenendo dietro la schiena l’arma con cui avrebbero ucciso il maiale (da noi si usava un anello a punteruolo, il coradòr, che il norcino gli infila nel cuore). Appena i norcini entrarono nel porcile i maiali si misero a urlare disperatamente: avevano intuito che non era il contadino che dava loro da mangiare».

Così il regista Bernardo Bertolucci ricorda l’uccisione del maiale, cronaca di un mondo contadino che era costretto a tacitare l’umana pietas, quella che si deve verso ogni essere vivente, pur di sopravvivere in quell’arena terribile che è la vita. Una sanguinosa festa, simile per certi versi alla corrida spagnola descritta da Ernest Hemingway, senza la folla di spettatori pronti ad applaudire il torero che, agile, flessuoso, vestito di oro ed argento, li incantava simile ad un ballerino sul palcoscenico di un teatro. Qui, nell’arena di fango della Bassa, non c’erano lustrini: il norcino non cercava l’applauso, ma la precisione del colpo. Era un corpo a corpo muto, un duello senza gloria dove la “morte nel pomeriggio” non era uno spettacolo, ma la condizione necessaria per la vita della famiglia. Atteso come un sacerdote ed a volte accompagnato da un aiutante, arrivava quando tutto era pronto per il rito. Puliva la lama sulla pietra, si rimboccava le maniche e trasformava un anno di sacrifici ed attese in provviste alimentari. Era colui che permetteva di mettere un piatto in tavola e nella sua borsa che colpì l’immaginazione di Bertolucci non c’erano soltanto coltelli ma un’antica sapienza tramandata da padre in figlio, di generazione in generazione.

Questa millenaria rappresentazione rituale, considerata da molti come la più nobile tra le tradizioni della vita contadina, scandiva i mesi di dicembre e gennaio per raggiungere il suo culmine il 17 gennaio, giorno in cui si festeggia Sant’Antonio Abate. Definito popolarmente “Sant’Antonio del porcello”, è raffigurato con un maiale ai piedi dai maestri della scuola fiamminga e, in tempi molto più recenti, da Renato Guttuso nel quadro “Maiale squartato”. Un tema, questo, affrontato dall’artista anche in altri suoi lavori che restituisce con il bianco del lardo e il rosso violento del sangue il momento in cui il maiale, da animale quasi domestico, si trasforma in carne da appendere, in alimento indispensabile per placare i morsi della fame. Soprattutto degli ultimi che fedeli al detto che del “maiale non si butta via niente” riuscivano a preparare cibi essenziali ma gustosi scaccia fame come ‘o pere e ‘o muss, le braciole di cotica ed il soffritto forte napoletano preparato con la “coratella” ovvero gli scarti del suino: fegato, polmone, milza, cuore, trachea uniti a pomodori, olio, sugna, alloro, rosmarino, sale, peperoncino e mangiato in pezzi di pane cafone raffermo, svuotati dalla mollica ed usati – lo ricorda Jeanne Carola Francesconi – a mo’ di contenitori. Era la merenda dei poveri ma piaceva anche ai ricchi che preferivano usarlo per condire la pasta conquistati dal suo sapore “che sembrava dinamite”, definizione di Matilde Serao, la grande signora del giornalismo napoletano e fondatrice del Mattino.

Già, spento il clamore dell’arena, il rito mutava pelle spostandosi dal gelo del cortile al calore umido della cucina. Qui la morte si trasformava definitivamente in provvidenza. Le donne diventavano le custodi di un’alchimia antica: a loro spettava il compito di pulire le budella con acqua gelida e aceto, preparando i contenitori per i futuri insaccati. Le mani, arrossate dal freddo, si muovevano con velocità ritmata, mentre l’odore acre del sangue veniva lentamente coperto dai profumi intensi delle spezie. In grandi catini si mescolavano le carni trite con pepe nero, aglio pestato e vino rosso, creando un impasto che era già promessa di abbondanza. Non c’era spazio per lo spreco: il grasso diventava strutto, la cotenna finiva nelle zuppe, e persino le ossa venivano bollite per estrarne ogni residuo di sostanza.

Oggi, in un mondo che ha occultato la morte dietro le pareti di asettici macelli industriali, quel film a 16 millimetri di un sedicenne Bertolucci ci appare come un documento alieno. Ma in quegli uomini in bicicletta e in quel rosso violento sulla neve, c’era una consapevolezza oggi smarrita ovvero la certezza che per onorare la vita, a volte, bisogna avere il coraggio di guardarla negli occhi anche quando è terribile.