Alle origini del successo della mozzarella: nel 2004 Lidia Ravera la sdoganò a sinistra con un reportage su Vannulo e Camilla Baresani la mise alla berlina sul Sole24Ore

Cosa tiene insieme Camilla Baresani, Lidia Ravera, il Consorzio della Mozzarella di Bufala e Vannulo? Nulla, o per lo meno nulla più

Tenuta Vannulo, due chiacchiere con Palmieri

La mozzarella di bufala ha indiscutibili e indiscusse origini casertane ma è a Paestum, neanche a Battipaglia, che il prodotto è stato sdoganato come argomento e come cibo nel mondo gastronomico con l’eccezione del Casolare di Mimmo La Vecchia citato sulla rivista di Veronelli nel 2004 in un articolo di Manuela Piancastelli. Grazie al Congresso Le Strade della Mozzarella curato da Barbara Guerra e Albert Sapere, in undici edizioni (dal 2008 al 2019) ha visto passare su questo tema ben 140 cuochi italiani e internazionali che si sono cimentati in quello che è stato il secondo congresso italiano di cucina per importanza dopo Identità Golose.

L’idea era di coniugare la mozzarella e saldarla al territorio, una visione opposta a quella dei grandi industriali del settore che invece la vorrebbero portare in tutto il mondo, adesso anche come sfilatini liofilizzati a marchio europeo. Insomma grande artigianato alimentare di precisione come si producono i grandi vini o un prodotto di serie da produrre sino a che la domanda si sazia giocando sui prezzi. Brunello di Montalcino o Tavernello, per capirci e semplificare. Sempre vino è. Solo che il primo modello di business punta ad apprezzare il prodotto, l’altro a quantificarlo oltre ogni limite. Il primo progetto è destinato alle generazioni che verranno, la’ltro punta a realizzare tutto e subito prima che qualcuno, in un ‘altra parte del mondo, riesca a fare uguale se non meglio e a costi più bassi come è avvenuto per l’industria tessile o con le piastrelle di Sassuolo.

Ma il congresso Lsdm ha un antefatto che si sta perdendo nella memoria e che per questo oggi fissiamo qui, in questo spazio, per consegnarlo all’eternità del web. Era una calda estate del 2004 quando la scrittrice Lidia Ravera bussò alla porta del Caseificio Vannulo per raccontarlo. Stranamente, il Caseificio Vannulo è sempre stato fuori dal Consorzio, come la Fenice a Caserta, pur osservando un metodo di lavorazione forse ancora più rigido e vendendo il prodotto solo sul posto. tanto che si è parlato di modello Vannulo.

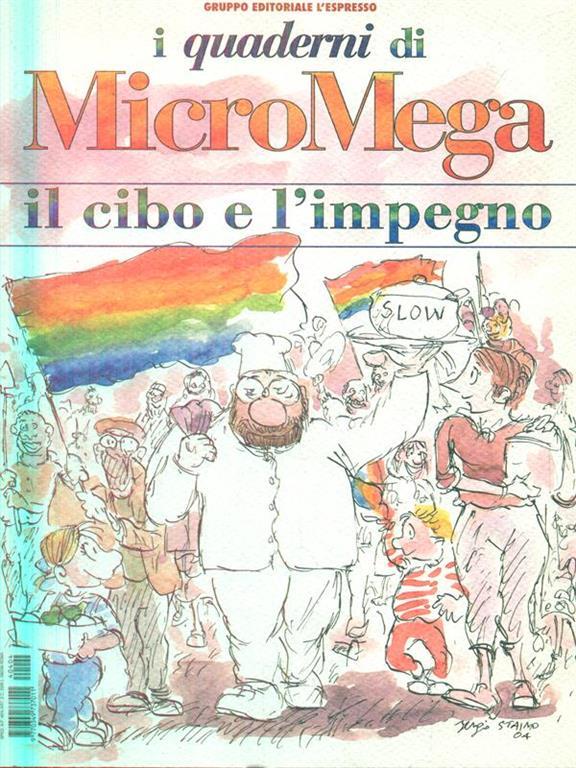

Micromega il cibo e l’impegno

Il pezzo di Lidia Ravera (stratosferico il successo del suo libro Porci con le Ali che fotografò la ritirata intimistica di una generazione ormai stanca di lottare per le strade) era in un numero della rivista Micromega diretta da Paolo Flores d’Arcais, un riferimento per gli intellettuali della sinistra moderata e liberale. Il titolo del numero, uscito nell’ottobre 2004, seguito da un secondo nel gennaio 2005 è “Il Cibo e l’Impegno”. Si tratta della prima scoperta da parte di questo ceto intellettuale del valore culturale del cibo, un terreno che le storiografie crociana, cattolica e di ispirazione marxista avevano sempre relegato nei piani bassi occupati da Les Annales di Lucien Febvre e and Marc Bloch.

Perchè ci dilunghiamo tanto? Perchè questo percorso non è ancora compiuto culturalmente, la famosa frase di Bersani sui ristoratori evasori ha queste origini culturali e questa visione storica.

Al pezzo di Lidia Ravera seguì un altro, decisamente al vetriolo, di Camilla Baresani sul Sole 24Ore che mise il coltello nella piaga di un atteggiamento radical chic che ancora oggi sussiste: per esempio gli intellettuali napoletano sono lontani, lontanissimi, dall’aver capito il fenomeno pizza che hanno sotto il portone (con le dovute e autorevoli eccezioni ovviamente).

Quello che a noi interessa di tutta questa storia del 2004 (contemporanea all’articolo della Piancastelli) è che al centro c’è il caseificio Vannulo di Paestum, ossia come unica faccia presentabile in un certo ambiente acculturato. Seguirono la diossina, le inchieste su latte congelato, la brucellosi, di tutto e di più, ma alla fine fu questo pezzo, unito all’inizio delle Strade della Mozzarella, a sdoganare il prodotto in maniera credibile negli ambienti della gastronomia colta.

Un ciclo che ormai si è concluso, ma di questo ci saranno altri modi, tempi e sedi per parlarne.

Buon divertimento e consolatevi: Vannulo (e Mimmo La vecchia) sono rimasti uguali a se stessi.

________________________

Ecco il reportage di Lidia Ravera

________________________

Lidia Ravera

Tutto quello che sapevo sulla mozzarella di bufala prima di incontrare Tonino Palmieri: che sono più care delle altre, che emettono acqua bianca quando le tocchi e sporcano i pomodori, che nelle pizzerie abilitate a spacciarle sulla pizza margherita puoi ordinare una Falanghina decente (non soltanto Pinot alle polverine), che le produttrici del latte di cui sono composte sono nere, rare, brade, cornute e di buon carattere. Sapevo che la mozzarella di bufala ingrassa e aumenta il tasso di colesterolo nel sangue. Me ne tenevo alla larga, in quella penitenza di sogliola e verdura tipico delle fanatiche della taglia 40/42.

Poi, su istigazione di questa rivista, mi sono recata a Paestum, schivando i templi e infilandomi, qualche chilometro più in là, nella Tenuta Vannulo, azienda biologica certificata, caseificio e yogurteria. E a quel punto il mio rapporto con la bufala è cambiato. Credo definitivamente. Entri fra due pareti di ulivi trattati a siepe, e lì subisci il primo sconcerto: non erano, gli ulivi, alberi dal tronco contorto e come scolpito? Mai visti riuniti e compattati a siepe, a delimitare un corridoio d’ombra. E la prima novità del luogo. La seconda novità è il gentiluomo alto e quasi biondo, in camicia di lino e cappello ranchero che ti accoglie: compito, ironico, si gode la tua sorpresa. L’azienda consta di ville antiche perfettamente restaurate e antiche cascine, una ad uso abitazione, una a museo, una a laboratorio e così via. Si respira l’aria pulita e imprevista di un passato conservato con cura, ricreato se è il caso. La tecnologia c’è, ma è ben nascosta. Sul piazzale più esposto si apre «il negozio» dove fanciulle, coi capelli raccolti sotto candide cuffiette, vendono: mozzarella, bocconcini, aversana, trecce, treccine, cardinali, yogurt, scamorza, provola affumicata, riçotta, burro, gelati, budino. Tutto di bufala.

E domenica mattina. Il piazzale è gremito di automobili. C’è agitazione. Gli acquirenti trasudano ansia: quando le mozzarelle di bufala finiscono, non c’è modo di ottenerne altre.

14 quintali di latte al giorno, compongono 3 quintali e 60 di mozzarella.

Esaurite quelle, tutti a casa. La catastrofe si consuma verso mezzogiorno. Al tocco è già tutto finito. Terza novità: il consumo a numero chiuso. È vero che induce l’umano goloso a indulgere nella competizione (io li vedo che si controllano l’un altro, biechi, gli ultimi arrivati), ma aumenta il valore del bene scambiato.

Per ottenere la Bufala Vannulo tocca levarsi al canto del gallo e quindi inoltrarsi fino alla Tenuta Vannulo. Qui nulla si spedisce e nulla si distribuisce, tutto si vende al dettaglio come un premio ai fedeli che han camminato fino alla meta. E allora la bufala diventa sacro graal, prototipo, pezzo unico, trascende il suo, pur succulento, statuto alimentare, per attingere ai cieli dello status symbol.

«Non hai mai gustato la treccia della Tenuta Vannulo? Ah beh… allora…». Segue sospensione svalutante. Sottotesto: allora non sei un buongustaio, un bon vivant, un sensuale. Allora non sai che cosa sono le gioie del palato… probabilmente pasteggi a cocacola, forse ti accoppi nella posizione del missionario, magari indossi tessuti sintetici e così via. Viviamo tempi poveri di gioia: sovrastimare il cibo, sia come valore simbolico che come esperienza emotiva, è pratica sempre più diffusa.

lo non sono quel che si dice un gourmet, non commento il contenuto del mio piatto come se fosse destinato a soddisfare bisogni altri dal nutrimento, eppure… Eppure un po’ di commozione, quando mordo la carne bianca della mozzarella, quando entro, per così dire, nel vivo del formaggio, la provo perfino io.

L’ho vista nascere, la mammella metafisica che sto addentando e çhe, violata dagli incisivi superiori, piange latte.

E’ tutto in mostra, qui. Il laboratorio affaccia da una vetrata sul cortile, dove una trentina di pellegrini del cibo, come padri in attesa fuori dal nido del Reparto Maternità, seguono le fasi del farsi del prodotto. lo sola, privilegiata, sono dentro, le Superga che muovono caute sul pavimento bagnato, io sola, mi aggiro fra tinozze e tubi, affiancata dal gentiluomo caseario, mentre cinque artigiani lattari eseguono, in un silenzio da chiostro, le mansioni previste. .

Dunque, funziona così: il latte arriva dalle stalle dell’azienda alle 4 e mezzo del mattino. Viene cagliato con caglio naturale (stomaco di vitello!). Il processo di maturazione dura quattro ore e mezzo. Si formano dei pani triangolari di 15 chili l’uno. I pani vengono inseriti in una macchina che li trincia a listarelle. Trinciati, vengono investiti con getti di acqua bollente, cento gradi, pochi minuti e sono cotti. Cotti vengono mescolati in un tondo mastello di acciaio, quindi sono gettati con la loro acqua in un setaccio e poi tuf; fati in una vasca di acqua fredda. Lì tre uomini, due da una parte ;. e uno dall’altra, velocissimi, mettono a punto i bocconcini. Cioè: manovrano la pasta di bufala, la formano, la mozzano (da qui il nome: mozzarella, da mozzare), la chiudono. L’ovolina è fatta.

A guardarli, questi ragazzi così seri, mentre lavorano quella grande tetta candida, le maniche rimboccate, le braccia abbronzate, c’è. sentore di sesso e di culla. Di sacro e di carnale.

Sono soltanto in 23 a lavorare nell’azienda agricola Vannulo anche se l’efficienza darebbe l’idea di altri numeri. Ma il gentiluomo Palmieri è un cultore del piccolo. Fabbrica famigliare. Lavoratori ben pagati, in regola e fidelizzati. Lavoratori che vedono e mangiano ciò che producono. Scarsamente alienati. Flessibili negli orari, ma garantiti dall’orrendo precariato. Marx sarebbe soddisfatto. Qui la rivoluzione industriale è in stand-by. Qui fai ciò che mangi e sei ciò che fai. Di conseguenza fai ciò che sei. Oltre a essere ciò che mangi, come tutti noi.

La cultura del piccolo, penso mangiando una fettina trasparente di ricotta spalmata di miele, è lei, la cultura del piccolo, che mantiene il gusto, deciso, differenziato, tanto che mangiare da necessità si fa esperienza? Il «glocal» si contrappone all’insipido «global»: carciofi d’inverno, asparagi a Natale, uva sempre, pomodori dal profumo di tubero.

La produzione locale è sapore in cambio di danaro. Se ti muovi da Milano per acquistare la mozzarella a Paestum, la pasta a Gragnano, il limoncello a Majori… dovrai anche dormire in un albergo, bere un caffè, comprare una cartolina. Ecco che il luogo benedetto dall’artigianato alimentare produce turismo, quindi ricchezza, occupazione, orgoglio. Il pianto storico del Mezzogiorno che tante «casse» ha svuotato, non potrebbe tacere, finalmente, a colpi di latte e sole, fecondità della terra, pesce fresco, limone pizza e fichi?

Tonino Palmieri è un custode del piccolo, un teorico della resistenza al successo che allarga, che sfonda e sforma e banalizza.

Dice: «Bisogna mettere la tecnologia al servizio della natura. Usare i mezzi della modernità per tornare indietro». .

Le bufale, che vado a visitare per ultime, gliene sono grate. Sono 500 belle giumente marrone scuro, masticano lente e ti guardano. con occhi a forma di foglia. Mentre mangiano, una doccia le rinfresca, vengono munte due volte al giorno: dall’uomo (natura) e da un ciuccio elettronico (tecnologia)

L’uomo pulisce la tetta, con le sue mani sensibili, la macchina, con la sua forza non soggetta a variazioni, fa il resto. Ogni novanta bufale ci sono tre tori. I tori montano le bufale, quando natura vuole.

Ma soltanto a quello servono. Se dal ventre della bufala ingravidata nasce un maschietto, si butta o si regala. Non è pregiato il maschio, fra le creature da latte. Il fallo sta a zero, conta la mammella. Il bufalo lo sa e riga dritto. Lì vicino, fra le pareti antiche di un altro casale in pietra, fra pochi mesi, si aprirà una pelletteria, dove la pelle dei defunti verrà conciata in cose, piccoli oggetti, ispirati al vicino museo della cultura contadina, in cui si possono ammirare secchi e grattugie a manovella, falcetti e martelli, carri e padelle. Non sarà certo un «country Prada» che spaccia borse di bufala, a trecento metri dall’animale vivo. Sarà una bottega di pezzi unici. Piccola, speciale. Poco più in là, altri lavori sono in corso: una macelleria, anch’essa ben inserita fra mura antiche in ristrutturazione.

Fa una certa impressione, dopo esserti intrattenuta con le bufale, passeggiare fra i luoghi adibiti a lavorarne le spoglie. Vivono tredici, quattordici anni, come i cani.

Belle, pulite. Le loro deiezioni (un abbondante tappeto dello stesso colore del pelo) vengono pettinate via da una macchina e messe da parte per concimare i prati.

Il loro benessere è controllato da un veterinario a tempo pieno, attraverso sensori inseriti nel collare: si sa quanto latte hanno fatto, se sono in forma, se si sentono fiacche. Carino, no? Alcuni amici miei ipocondriaci ci andrebbero a nozze con una soluzione così efficace. Fine delle ansie sulla salute.

Eppure, pure loro, povere bufale ben allevate e uccise con unico colpo di pistola nel punto giusto, finiranno in qualche piatto.

Il filetto di bufala sta per essere lanciato come prelibatezza per carnivori.

Per le anime sensibili, meglio la mozzarella. Bianca, morbida, masticabile.

Indigesta e innocente.

___________________________________

Ed ecco la critica piccante di Camilla Baresani

___________________________________

Camilla Baresani

Livia Ravera e la mozzarella su MicroMega

Marzo 2005 – Sole 24 Ore – Domenica – Cibo

“Marx sarebbe soddisfatto. Qui la rivoluzione industriale è in stand-by. Qui fai ciò che mangi e sei ciò che fai. Di conseguenza fai ciò che sei. Oltre a essere ciò che mangi, come tutti noi”. Chiaro? Mica tanto? Non importa, ve lo spieghiamo noi: si tratta di un caso di folgorazione, quello di Lidia Ravera sulla via della mozzarella di bufala. Prima sapeva solo che “ingrassa e aumenta il tasso di colesterolo nel sangue”; poi la visita a un celebre caseificio della zona di Paestum, che ne produce in tiratura limitata. E’ la rivelazione: “A guardarli, questi ragazzi così seri, mentre lavorano quella grande tetta candida, le maniche rimboccate, le braccia abbronzate, c’è sentore di sesso e di culla. Di sacro e di carnale”. Santi numi! Sensualità, sagrestia e salari… Ma non è finita: in un simile microcosmo perfetto “i tori montano le bufale, quando natura vuole. Ma soltanto a quello servono. Se dal ventre della bufala ingravidata nasce un maschietto, si butta o si regala. Non è pregiato il maschio fra le creature da latte.

Il fallo sta a zero, conta la mammella. Il bufalo lo sa e riga dritto”. Dunque al caseificio hanno risolto persino l’eterna battaglia dei sessi: i maschi appena nati si buttano o si regalano, i pochi adulti ingravidano – ma poi rigano dritto. C’è infine una stoccata alla corrente milanese della sinistra chiffon, metaforizzata in Miuccia Prada con le sue borse da catena di montaggio: al caseificio aprirà una pelletteria, che “non sarà certo un ‘country Prada’, che spaccia borse di bufala, a trecento metri dall’animale vivo. Sarà una bottega di pezzi unici. Piccola. Speciale”. Artigianato contro industria, per far contento Marx e non ferire a borsettate né la sensibilità dell’animale né quella del cliente impegnato. Così Lidia Ravera in un reportage sull’ultimo MicroMega, dedicato a “il cibo e l’impegno”.

Il titolo sembra quasi chieder scusa: quando la rivista affronta temi ritenuti frivoli (gastronomia e gourmet, ma anche racconti gialli), ecco che subito gli issa accanto il vessillo dell’impegno. Nel magna magna che sembra diventata la vita degli italiani, tra libri di ricette e cuochi televisivi, la sinistra che tanto ha fatto per la diffusione della cultura gastronomica (Carlo Petrini e Slow Food: se non ci fossero bisognerebbe inventarli) fa il punto su argomenti importanti, dalla denuncia dei problemi del comparto agroalimentare alla ricerca di un equilibrio tra creatività e legame col territorio. In tutto questo non si capisce cosa c’entri la Ravera, che si dichiara in eterna penitenza mangereccia perché “fanatica della taglia 40/42”. Però è vero: ha scritto “Porci con le ali”. Che fosse un libro di ricette?

Che vi dicevo? Una bella lettura da cui ripartire sulla mozzarella di bufala campana dop

Camilla Baresani, Lidia Ravera, il Consorzio della Mozzarella di Bufala e Vannulo